3_Разновидности полупроводниковых диодов АТСб-22-1

Выполнить до 19.09.2024

Законспектировать в тетрадь, фото конспекта выложить ниже до указанной даты

Туннельные диоды

Туннельный эффект заключается в туннельном прохождении тока через p-n–переход. При этом ток начинает проходить через переход при напряжении, значительно меньшем контактной разности потенциалов. Достигается туннельный эффект созданием очень тонкого обедненного слоя, который в туннельном диоде достигает 0,01 мкм. При таком тонком обедненном слое в нем даже при напряжении 0,6...0,7 В напряженность поля достигает (5...7)×105 В/см. При этом через такой узкий

p-n–переход протекает значительный ток.

Этот ток проходит в обоих направлениях, только в области прямого смещения ток вначале растет, а достигнув значения IMAX при напряжении U1, затем довольно резко убывает до IMIN при напряжении U2. Снижение тока связано с тем, что с ростом напряжения в прямом направлении уменьшается число электронов, способных совершить туннельный переход. При напряжении U2 число таких электронов становится равным нулю и туннельный ток исчезает.

При дальнейшем повышении напряжения выше U2 прохождение прямого тока такое же, как у обычного диода, и определяется диффузией.

Ввиду очень малой толщины слоя p-n–перехода время перехода через него очень мало (до 10-13 – 10-14 с), поэтому туннельный диод – практически безынерционный прибор. В обычных же диодах электроны проходят через переход благодаря диффузии, т. е. очень медленно.

Вольт - амперная характеристика туннельного диода приведена на рисунке а, а его схематическое изображение – на рисунке б.

Рисунок в файле Рисунки к лекции 1

Рис. Вольт – амперная характеристика туннельного диода а), его схематическое изображение б)и схема замещения в)

На вольт - амперной характеристике туннельного диода можно выделить три основных участка: начальный участок роста тока от точки 0 до IMAX, участок спада тока от IMAX до IMIN и участок дальнейшего роста тока от IMIN. Очевидно, что спадающий участок, на котором положительному приращению напряжения DU > 0 соответствует отрицательное приращение тока DI, имеет отрицательное сопротивление (или отрицательную проводимость - G).

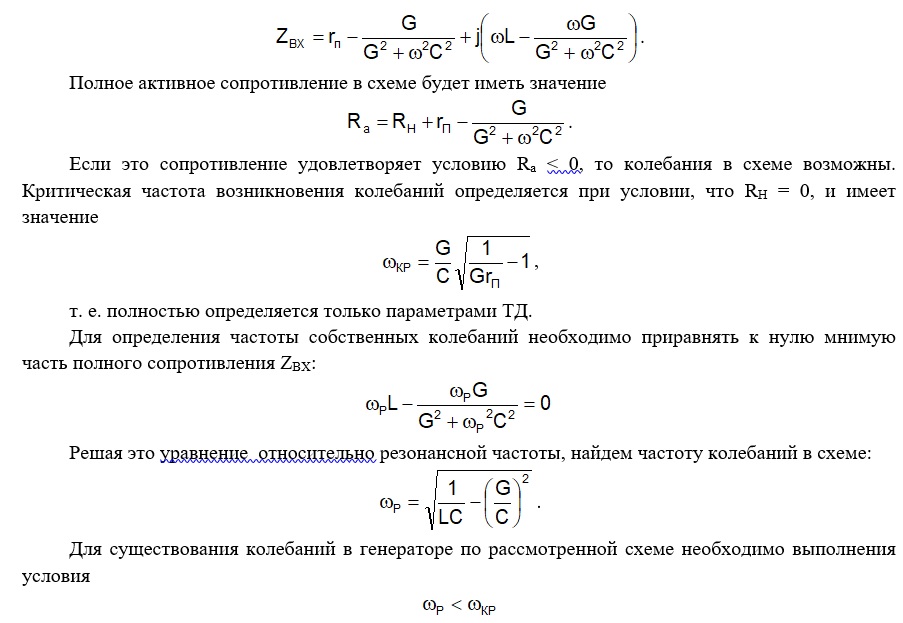

Схема замещения туннельного диода в выбранной рабочей точке на участке отрицательного сопротивления для малого сигнала имеет вид, приведенный на рисунке в. На этой схеме С – общая емкость диода в точке минимума вольтамперной характеристики, -G – отрицательная проводимость на падающем участке, rП – последовательное сопротивление потерь, L – индуктивность выводов.

Схема генератора на туннельном диоде приведена на рисунке а. В этой схеме туннельный триод ТД включается последовательно с нагрузкой и источником постоянного напряжения Е. Для возникновения колебаний в этой схеме необходимо выполнить два условия. Первое условие состоит в том, чтобы напряжение источника Е обеспечивало нахождение рабочей точки ТД на участке отрицательного сопротивления (падающем участке). Второе условие заключается в том, чтобы отрицательное сопротивление ТД было больше положительного сопротивления нагрузки RН (т. е. 1/G > RН).

Рисунок в файле Рисунки к лекции 1

Рис. Схема генератора на туннельном диоде а) и определение условий возникновения колебаний б)

На рисунке б показано, как нужно выбирать напряжение источника питания Е при заданном сопротивлении нагрузки RH. На осях вольт - амперной характеристики ТД откладываются две точки. На оси напряжения откладывается напряжение источника питания Е, что соответствует напряжению на диоде при закороченной нагрузке RH, а на оси тока откладывается ток E/RH, что соответствует закороченному ТД. Эти две точки соединяются прямой линией, которая называется нагрузочной. Пересечение линии нагрузки RH с вольт - амперной характеристикой ТД соответствует их одинаковому току (что необходимо при последовательном их соединении) и определяет положение рабочей точки.

Как видно из рисунка б, рабочая точка на падающем участке может быть обеспечена двумя способами проведения нагрузочной линии. Нагрузочная линия 1, проведенная через точки Е1 и E1/RH, пересекает вольт -амперную характеристику ТД в трех точках А, В и С. Очевидно, что при подключении питания к схеме первой будет рабочая точка А, в которой сопротивление ТД положительное и, следовательно, генерации не будет.

Нагрузочная линия 2, проведенная между точками Е2 и E2/RН2, пересекает вольт - амперную характеристику ТД только в одной точке В. Такой выбор напряжения питания Е2 и нагрузки RН2 обеспечивает возможность возникновения колебаний в схеме. Для определения допустимого сопротивления нагрузки найдем отрицательное сопротивление ТД. Для этого определим полное сопротивление ТД, пользуясь его схемой замещения:

Для того чтобы колебания не содержали гармоники, необходимо, чтобы их амплитуда не превышала 0,1U0. Поэтому в генераторах на ТД амплитуда колебаний обычно составляет примерно 10...20 мВ. Максимальная амплитуда колебаний равна U2 – U1 >>100 мВ. Рабочая частота генератора на ТД обычно превышает 1 ГГц.