1_Полупроводниковые диоды зАТСб-20-1

Электропроводность полупроводниковых диодов

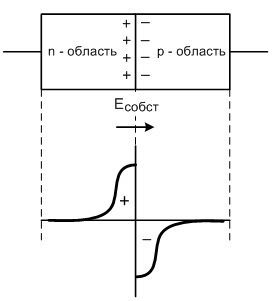

Устройство электронно-дырочного перехода показано на рисунке. Одна часть этого перехода легирована донорной примесью и имеет электронную проводимость (n-область). Другая часть, легированная акцепторной примесью, имеет дырочную проводимость (p-область). Концентрация электронов в одной части и концентрация дырок в другой существенно различаются. Кроме того, в обеих частях имеется небольшая концентрация неосновных носителей.

Бывает электропроводность n-типа и p-типа. n – “negative” (от лат. – негативный), что значит отрицательный. То есть, в полупроводниках n-типа основным носителем тока являются электроны (отрицательный заряд). В полупроводниках p-типа, p – “positive” (позитив), носители – дырки.

Электроны в n-области стремятся проникнуть в p-область, где концентрация электронов значительно ниже. Аналогично, дырки из p-области перемещаются в n-область. В результате встречного движения противоположных зарядов возникает так называемый диффузионный ток.

Электроны и дырки, перейдя через границу раздела, оставляют после себя противоположные заряды, которые препятствуют дальнейшему прохождению диффузионного тока. В результате на границе устанавливается динамическое равновесие и при замыкании n- и p-областей ток в цепи не протекает. Распределение плотности объемного заряда в переходе приведено на рисунке 1.

Рисунок 1 - Резкий p-n–переход и распределение объемного заряда в нем

При этом внутри кристалла на границе раздела возникает собственное электрическое поле Есобст, направление которого показано на рисунке. Напряженность этого поля максимальна на границе раздела, где происходит скачкообразное изменение знака объемного заряда. На некотором удалении от границы раздела объемный заряд отсутствует и полупроводник является нейтральным. Высота потенциального барьера на p-n–переходе определяется контактной разностью потенциалов n- и p-областей.

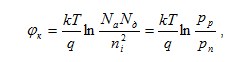

Контактная разность потенциалов, в свою очередь, зависит от концентрации примесей в этих областях:

где k – постоянная Больцмана, 1,38×10-23;

q – заряд электрона, 1,62×10-19;

Т – температура;

Na и Nд – концентрация акцепторов и доноров;

pp и pn – концентрация дырок в p- и n- областях;

ni – собственная концентрация.

Контактная разность потенциала имеет порядок десятых долей [В]

Контактная разность потенциалов для германия имеет значение 0,6... 0,7 В, а для кремния – 0,9... 1,2 В. Высоту потенциального барьера можно изменять приложением внешнего напряжения к p-n–переходу. Если внешнее напряжение создает в p-n–переходе поле, которое совпадает с внутренним, то высота потенциального барьера увеличивается, при обратной полярности приложенного напряжения высота потенциального барьера уменьшается. Если приложенное напряжение равно контактной разности потенциалов, то потенциальный барьер исчезает полностью.

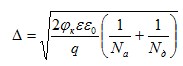

Еще один параметр, характеризующий p-n–переход, толщина несимметричного резкого p-n–перехода:

где e - относительная диэлектрическая проницаемость материала полупроводника;

e0 – диэлектрическая постоянная свободного пространства.

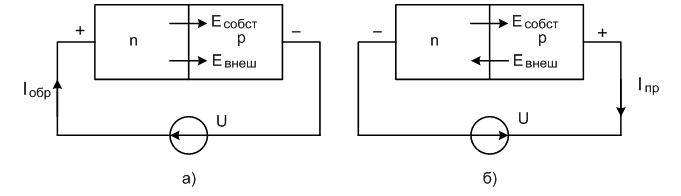

Если приложенное напряжение снижает потенциальный барьер, то оно называется прямым, а если повышает его – обратным. Приложение прямого и обратного напряжения к p-n–переходу показано на рисунке 2.

Рисунок 2 - Приложение обратного а) и прямого б) напряжений к p-n–переходу

Обратный ток в p-n–переходе вызывается неосновными носителями одной из областей, которые, дрейфуя в электрическом поле области объемного заряда, попадают в область, где они уже являются основными носителями. Так как концентрация основных носителей существенно превышает концентрацию неосновных, то появление незначительного дополнительного количества основных носителей практически не изменит равновесного состояния полупроводника. Таким образом, обратный ток зависит только от количества неосновных носителей, появляющихся на границах области объемного заряда. Внешнее приложенное напряжение определяет скорость перемещения этих носителей из одной области в другую, но не число носителей, проходящих через переход в единицу времени. Следовательно, обратный ток через переход является током проводимости и не зависит от высоты потенциального барьера, т. е. он остается постоянным при изменении обратного напряжения на переходе. Этот ток называется обратным током насыщения (обусловлен неосновными носителями заряда, очень мал) и обозначается Iобр = I0.

При прямом смещении p-n–перехода появляется (диффузионный) ток, вызванный диффузией основных носителей, преодолевающих потенциальный барьер. Пройдя p-n–переход, эти носители попадают в область полупроводника, для которой они являются неосновными носителями. Концентрация неосновных носителей при этом может существенно возрасти по сравнению с равновесной концентрацией. Такое явление носит название инжекции носителей.

Таким образом, при протекании прямого тока через переход из электронной области в дырочную будет происходить инжекция электронов, а из дырочной области будет происходить инжекция дырок. Диффузионный ток зависит от высоты потенциального барьера и по мере его снижения увеличивается экспоненциально:

![]()

где U – напряжение на p-n–переходе

Кроме диффузионного тока прямой ток содержит ток проводимости, протекающий в противоположном направлении, поэтому полный ток при прямом смещении p-n–перехода будет равен разности диффузионного тока и тока проводимости:

![]()

Уравнение называется уравнением Эберса – Молла, а соответствующие ему вольт - амперная характеристика p-n–перехода приведена на рисунке. Поскольку при T = 300 К тепловой потенциал φТ = 25 мВ, то уже при U = 0,1 В можно считать, что

![]()

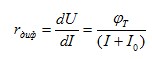

Дифференциальное сопротивление p-n–перехода можно определить, воспользовавшись формулой:

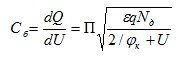

Полупроводниковый p-n–переход имеет емкость, которая в общем случае определяется как отношение приращения заряда на переходе к приращению падения напряжения на нем, т. е. C=dq/dU. Емкость переход зависит от значения и полярности внешнего приложенного напряжения. При обратном напряжении на переходе эта емкость называется барьерной и определяется по формуле

барьерная ёмкость (зарядная) обусловлена некомпенсированным объемным зарядом, сосредоточенным по обе стороны от границ p-n–перехода.

где e – диэлектрическая проницаемость полупроводника;

П – площадь p-n–перехода.

Значение барьерной ёмкости от десятков до сотен пикофарад. Изменение этой ёмкости при изменении напряжения может достичь десятикратной величины.

Значение диффузионной емкости можно определить по формуле

![]()

Полная емкость перехода при прямом смещении определяется суммой барьерной и диффузионной емкостей

![]()

При обратном смещении перехода диффузионная емкость отсутствует, и полная емкость состоит только из барьерной емкости.

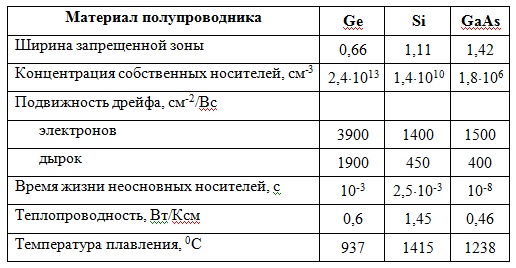

Таблица

Свойства полупроводниковых материалов